【初めての方必見】人間ドック受診ガイド!検査項目やオプション、前日〜当日の流れなど徹底解説

年齢とともに体や生活習慣の変化を感じはじめ「そろそろ人間ドックを受けたほうがいいのかも」と迷っている方も多いのではないでしょうか?人間ドックは、受けるタイミングや検査内容の選び方次第で、将来の健康状態を左右する大切な手段です。

この記事では、初めて人間ドックを受診する方向けに、基本の検査内容やオプション項目、前日や当日の流れ、費用相場などをわかりやすくご紹介します。これから人間ドックを初めて受診する方や、受診を検討中の方は、ぜひ最後までお読みください。

人間ドックとは

人間ドックは、さまざまな検査を組み合わせた健康診断の一種です。生活習慣病やがんなどの病気を早期に発見するために、血液検査や尿検査、MRI検査や超音波検査などの画像診断、内視鏡検査など一般的な健康診断よりも検査項目が多く設けられており、健康状態を総合的に評価できます。検査の組み合わせによって、年齢や性別、家族歴、生活習慣に応じた個別の検査プランを立てられる点も特徴で、将来の健康リスクを把握しやすくなります。

人間ドックの目的

人間ドックの主な目的は、健康状態の確認や病気の早期発見です。特に、がんや脳卒中、糖尿病、心疾患といった命に関わる重大な病気は、自覚症状が出る前に発見することで、治療の選択肢が広がり、重症化を防げます。

また、人間ドックは家族の病歴や生活習慣、年齢などをふまえて、自身に合った検査を受けられるのも大きなメリットです。検査結果をもとに、専門家から栄養指導や運動指導、禁煙支援などの生活改善サポートが受けられる場合もあり、健康維持に役立ちます。

人間ドックにおけるがんの発見率

人間ドックでがんが発見される確率は、受ける検査内容によって大きく異なります。実際の報告によると、2020年度に1日ドック・2日ドックを受けた人が1,736,314人、がん症例数は6,434件との結果があり、全体の確率としては0.37%程度であることがわかります。

がんの種類や進行具合によっては、必ずしも人間ドックで発見できるとは限りませんが、リスクに応じた検査を選択することで、早期発見の確率が高まります。人間ドックで自身に適した検査を受けることが、病気の予防や早期治療において重要です。

参考:日本人間ドック学会におけるがん集計成績 – 2020年度の成績から-

人間ドックを受けたほうが良い人の特徴

これから初めて人間ドックを受ける方の中には、「自分が本当に受けるべきかわからない」と感じている方もいるかもしれません。しかし、以下に当てはまる方は人間ドックの受診を特におすすめします。

- 30代以上の人

- 生活習慣病やがんの家族歴がある人

- 生活習慣の乱れがある人

人間ドックによって自覚症状がないうちに身体の異常を見つけられれば、重症化を防ぎ、健康寿命を延ばすことにもつながります。

30代以上の人

人間ドックの明確な受診開始の基準はありませんが、生活習慣病のリスクが高まり始める30代から受け始めるのが理想です。

30代は仕事や育児で多忙になりやすく、食生活の乱れや運動不足、ストレスの蓄積といった健康を損なう要因が重なりやすい時期です。「時間がないから」と先延ばしにして、身体の異変に気付かず放置してしまうと、将来的に高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を発症するリスクが高くなります。

これから始めて受診する方も、早めに自身の体の状態を知り、生活を見直すきっかけとして人間ドックを活用することが重要です。

生活習慣病やがんの家族歴がある人

高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病は、生活環境だけでなく、遺伝的な要因も影響します。家族にこれらの病気を持つ方がいる場合、自身も発症リスクが高い可能性が考えられるため、定期的な人間ドック受診が望ましいでしょう。

また、家族内にがんの既往者がいる場合も、遺伝的要因により自身も罹患する可能性が高まります。症状が出ていない場合でも、初期段階での異常に気づけるよう、早期から定期的に人間ドックを受けることが大切です。

生活習慣の乱れがある人

日常的な食生活の偏りや、睡眠不足、運動不足などが続いている場合、それらの生活習慣の乱れが健康面に影響を与える可能性があります。自身では気づかなくても、家族や同僚から「不健康そう」と指摘されたことがある方も注意が必要です。

人間ドックの検査内容やオプション項目

次に、人間ドックの基本的な検査内容や、オプションによって選択できる検査項目の例を紹介していきます。

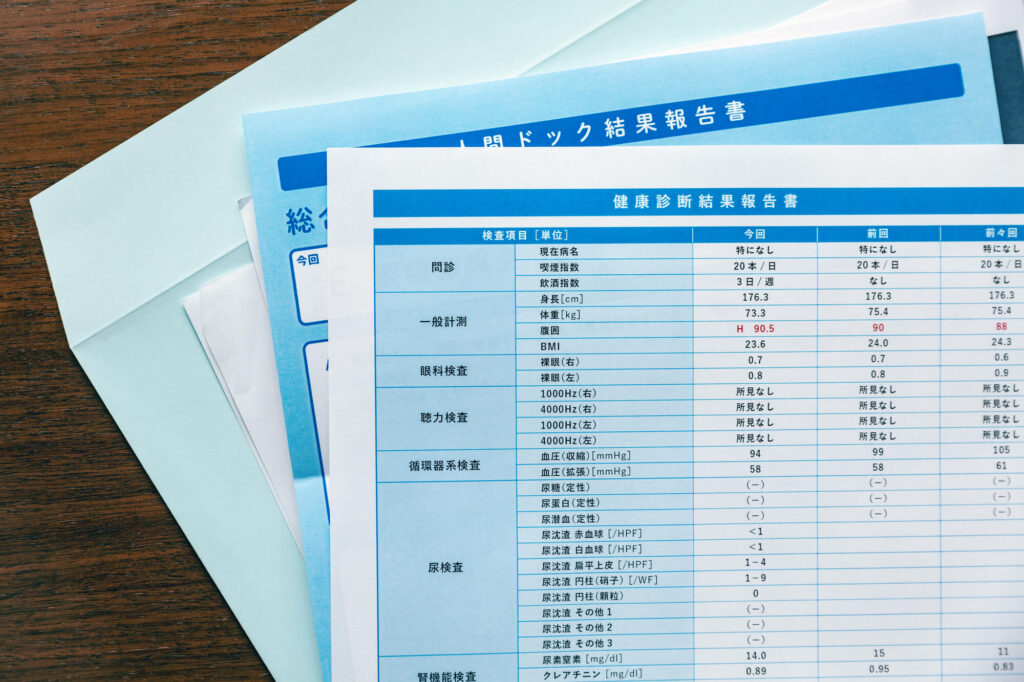

検査内容

人間ドックの基本的な検査内容は以下のとおりです。

- 身体計測(身長・体重・肥満度・BMI・腹囲)

- 血圧測定

- 心電図検査

- 視力検査

- 聴力検査

- 呼吸機能検査

- 胸部X線検査

- 上部消化管X線検査(バリウム検査)もしくは上部内視鏡検査(胃カメラ)

- 腹部超音波検査

- 血液検査(肝臓系・腎臓系・脂質系・糖代謝系・血球系・感染症系などの値)

- 尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血など)

- 便検査(潜血反応)

- 内科診察(触診・聴診など)

人間ドックの検査項目は、一般的な健康診断よりも幅広く、全身の健康状態を総合的にチェックできます。これらの検査を通じて、さまざまな病気の早期発見につながる可能性が高まります。

参考:公益社団法人 日本人間ドック・予防医療学会HP「人間ドックの検査項目」

オプション項目

人間ドックのオプション項目では、主に以下が選択できます。

- 乳がん検査(乳房診察、マンモグラフィもしくは乳腺超音波検査)

- 婦人科疾患検査(子宮・卵巣などの診察、子宮頸部細胞診)

- 前立腺疾患検査(PSA(前立腺特異抗原)の検査)

- C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体の検査)

その他、医療機関によっては、以下のようなオプション項目も選択できます。

| オプション項目 | 検査内容 |

|---|---|

| PET-CT検査 | 放射線が含まれた造影剤と、CT装置を用いてがん細胞の活動を画像化する検査。 全身のがんの有無を確認できる。 |

| MRI検査(脳・心臓・腹部など) | 強力な磁気を用いた装置で、体の断面画像を撮影する検査。 脳梗塞、心疾患、肝臓疾患などの早期発見に向いている。 |

| 骨密度検査 | 骨の強さを調べる検査で、骨粗しょう症のリスクを判定できる。 |

| 腫瘍マーカー検査 | 血液中のがん関連物質を調べる検査。 大腸がんや肺がんなどで上昇しやすい「CEA」や、 主に消化器系のがんに関わる「CA19-9」などが選択できる。 |

| Lox index | 動脈硬化や脳梗塞・心筋梗塞のリスクを予測する血液検査。 |

| ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | 胃がんリスクに関係する菌の有無を調べる検査。 |

| MCIスクリーニング検査 | 「軽度認知障害(MCI)」の兆候を血液で検出し、 認知症のリスクを評価する検査。 |

| 乳房自動超音波検査(ABUS) | 乳房全体を均一に撮影できる超音波検査で、 乳腺の密度が高い方にも向いている。 |

| 3Dマンモグラフィ | 立体的に乳房を撮影できる検査方法で、 通常のマンモグラフィよりも検出力が高い。 |

これらのオプション項目は、家族暦や年齢、性別、健康状態、生活背景などに応じて、選択するのがおすすめです。医療機関によって異なるため、検査したい内容が含まれている施設を選ぶのも良いでしょう。

おすすめのオプション項目や、自身に合った選び方についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

>>人間ドックでおすすめのオプションは?自分に合った選び方についても解説

人間ドックの前日から当日の流れ

人間ドックを初めて受ける方のなかには、前日や当日の流れがわからず不安に想う方も多いのではないでしょうか。ここでは、人間ドックを受診する際の前日・当日における過ごし方や注意点について解説していきます。

前日の過ごし方や注意点

人間ドックでは、正確な検査結果を得るために数日前から準備が重要です。

便や喀痰の検査がある場合は、数日前から複数回にわたり採取する必要があります。また、前日の夜は通常21時以降の絶食が指示されることが多く、水以外の飲食を控えなければなりません。(※)

問診票の記入も前日までに済ませておくと当日がスムーズです。なお、性行為は精液が尿に混じり、尿検査に影響を与えることがあるため、受診前日は控えるのが望ましいでしょう。

※午後からの受診の場合は、絶食開始のタイミングが異なる場合があります。医療機関の指示に従ってください。

当日の流れ

人間ドック当日の朝は、自宅で忘れずに尿を採取しましょう(月経による出血がある場合は後日に指定されることがあります)。その後、医療機関での受付時に便や尿などの検体を提出します。受付が終わったら専用の検査着に着替え、案内に従って順番に各検査を受けてください。

検査終了後は医師からの結果説明があるほか、保健師や管理栄養士などの専門家から生活習慣のアドバイスを受けることもあります。これらすべてが終了したら、着替えや会計を済ませて終了です。

最終的な検査結果は、後日自宅に郵送されるのが一般的です。医療機関によって多少の違いはありますが、大まかな流れは共通しています。

人間ドックの前日・当日の流れは以下の記事でより詳しく解説しています。

>>日帰り人間ドックの時間はどれくらい?主な検査項目や前日〜当日の流れなど解説

人間ドックの費用相場

人間ドックの費用の目安は以下になります。

- 日帰りコース:2万~10万円

- 1泊2日コース:4万~40万円

人間ドックには、1日で検査を終える「日帰りタイプ」と、2日間かけて全身を詳しく調べる「1泊2日タイプ」があります。

料金は基本的に自費診療で、医療機関の設備やオプション検査の有無によって異なります。受診先を選ぶ際には料金だけでなく、検査機器の精度や対応の丁寧さ、オプションの充実度なども大切な判断材料です。安心して受診できる環境や提供している医療技術なども重視して選ぶことをおすすめします。

自治体や医療保険によっては補助金が出る場合もあるため、少しでも費用を抑えたい方は、市役所のホームページや加入している保険会社のサービス内容を確認してみると良いでしょう。

初めての人間ドックに関するQ&A

初めての人間ドックを検討している方に向けて、よくある質問をまとめました。

人間ドックはどのくらいの頻度で受けるべきですか?

健康維持のためには、年に1回、人間ドックを受診することが理想的です。定期的に受けることで、病気の早期発見・早期治療につながります。

人間ドックで受けたほうが良い検査は何ですか?

人間ドックで検査すべき内容は、年齢や生活習慣、家族の病歴などによって異なります。迷う場合は医師と相談しながら、自身に合ったオプション項目を選びましょう。

20代でも人間ドックを受けたほうが良いですか?

20代は女性の子宮頸がんのリスクが高まることがわかっています。そのため、女性の場合は婦人科系の検査だけでも受けるのが望ましいです。

人間ドックの所要時間はどのくらいですか?

日帰りタイプの場合は検査の内容にもよりますが、2〜5時間で終わることが多いです。医療機関が混雑していなければ、午前中ですべての検査が終わることもあります。

1泊2日タイプの場合は、1日に大半の検査を実施し、2日目の午前中ですべての検査が終わる場合もあります。

まとめ

人間ドックは健康状態を総合的に把握できる有効な手段です。特に30代以降の方や、生活習慣病やがんの家族歴がある方、日常的に生活習慣が乱れがちな方には、人間ドックの受診をおすすめします。

血液検査や画像診断、内視鏡検査などを通じ、一般的な健康診断よりも詳しく体の状態を検査することで、無症状のうちに異常を発見できる可能性が高まります。

基本的な検査に加え、乳がんや前立腺がん、子宮頸がん検査などのオプション項目も選べるため、自身の年齢や性別、体質に合わせた受診が可能です。

費用は自費となりますが、自治体や保険会社から補助を受けられる場合もあります。

初めて人間ドックを受診する際は、事前に前日・当日の流れに目を通し、受診前の準備を忘れずにおこないましょう。

ぜひこの記事を参考に、自身に合った人間ドックを選び、将来の健康を守る一歩を踏み出してみてください。

セントラルクリニック世田谷では、PET-CTやMRIなど高精度の医療機器を導入し、質の高い人間ドックを提供しております。全身の検査はもちろんのこと、がん検査に特化したコースや脳ドック、痛みの少ないレディースドックもございます。

初めての方でも安心して受けられるようサポートしておりますので、人間ドックの受診先を探しの方や、どの検査を受けるべきかお悩みの方は、当院へお気軽にご相談ください。