生活習慣病を予防する方法12選!食べ物・食生活や運動など解説

高齢化を背景に、生活習慣病に罹患する日本人は増加傾向にあります。初期症状が乏しいものもあり、気付かぬうちに罹患していたというケースも少なくありません。

生活習慣病の家族がいたり、健康診断で生活習慣病のリスクを指摘されたりして、「自分は生活習慣病なのだろうか」「生活習慣病を予防する方法はあるのだろうか」と気になる方も多いでしょう。

生活習慣病を予防するには食事や運動などの生活習慣を見直し、健康的な生活習慣を身につけることが大切です。

本記事では、生活習慣病の予防に向けて、日常の食事で気を付けたいポイントや効果的な運動方法を解説します。

そもそも生活習慣病とは?

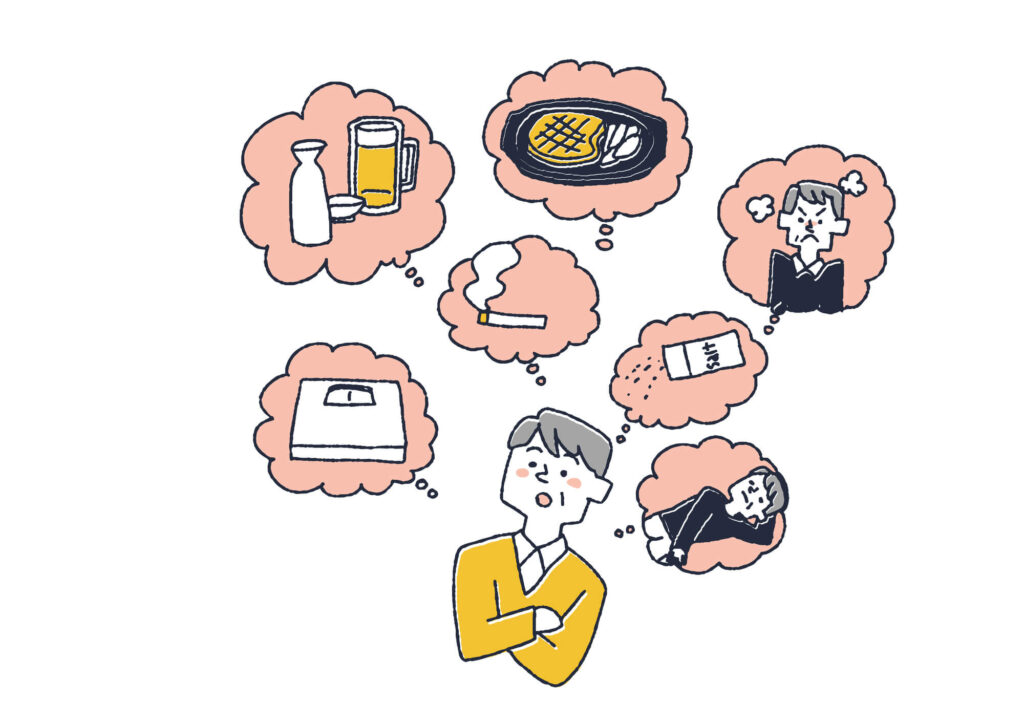

生活習慣病とは、毎日の食事や身体活動、喫煙・飲酒などの習慣が発症・進行に関わる疾患群のことです。

生活習慣病は成人期に発症しやすいため、以前は「成人病」と呼ばれていました。しかし、多くの病気の発症や進行に生活習慣が関わることが知られるようになり、現在では「生活習慣病」という呼び方が一般的となっています。

生活習慣病に含まれる病気は主に下記の種類があります。

- がん

がんは、遺伝子の突然変異によって異常な細胞が無秩序に増殖する病気です。

がんはさまざまな原因で罹患するものの、不健康な食生活や運動不足、喫煙・飲酒の習慣が要因となるケースがあります。 - 心疾患

心疾患は、心臓の血液循環が阻害されることで発症する病気の総称です。

心疾患の主な種類には虚血性心疾患や心不全、不整脈などがあります。 - 脳血管疾患

脳血管疾患は、脳の血管に異常が起こることで発症する病気の総称です。

脳血管疾患の主な種類には脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などがあります。 - 糖尿病

糖尿病は、インスリンが十分に働かなくなることで血糖値が高い状態が続く病気です。

糖尿病には自己免疫によって発症する1型と、主に生活習慣を原因として発症する2型があり、糖尿病患者の大部分は2型であるといわれています。 - 高血圧症

高血圧症は、血圧が高い状態が続く病気です。

血圧が高いと動脈に大きな負担がかかり、脳出血やくも膜下出血、心不全などの合併症を引き起こすおそれがあります。 - 脂質異常症(高脂血症)

脂質異常症は、血液中のコレステロールや中性脂肪などの値が基準を外れている場合に診断される病気です。

脂質異常症になると動脈硬化のリスクが高くなり、脳梗塞や心筋梗塞を発症するおそれがあります。

なかでも、がん・心疾患・脳血管疾患は、日本人の死亡原因の上位を占める病気です。健康を保つためには生活習慣病の予防が重要です。

【生活習慣病の予防方法】おすすめの食べ物・栄養素3選

食事は身体を作るもとであり、毎日の食事に気を付けることは生活習慣病の予防につながります。特にタンパク質やビタミン・ミネラル、食物繊維といった栄養素を多く含む食べ物を意識して摂りましょう。

以下では、生活習慣病を予防するために摂りたい食べ物・栄養素3選を紹介します。

肉・魚・卵などのタンパク質を含む食品を食べる

タンパク質は筋肉や臓器をはじめ、ホルモン、神経伝達物質などの材料としても使われる栄養素です。タンパク質が不足すると筋肉量の減少や免疫力の低下、疲労感といった身体の不調が現れやすくなります。

タンパク質を多く含む食品は肉・魚・卵などの動物性食品です。他には牛乳や豆類もタンパク質が豊富な食品として知られています。

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」によると、18歳~64歳におけるタンパク質の推奨量は男性が1日あたり65g、女性が1日あたり50gです。「朝は卵料理、昼は魚料理、夜は肉料理」というように、毎食の献立にタンパク質を含むおかずを付けましょう。

参考:厚生労働省ホームページ「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書」

野菜や果物からビタミン・ミネラル類を摂る

ビタミン・ミネラル類は、体内の糖質や脂質、タンパク質の代謝にかかわる栄養素です。ビタミン・ミネラル類が不足すると代謝が低下し、身体や脳を動かすエネルギーが不足したり、欠乏症になったりするおそれがあります。

ビタミン・ミネラル類を多く含む食品は野菜や果物です。他にも肉・魚・卵や豆類・海藻類にも含まれています。ビタミン・ミネラル類と一口に言ってもさまざまな種類があるため、さまざまな食材をバランスよく食べるとよいでしょう。

また、ビタミンやミネラル類の中には熱で壊れたり、水に溶けだしたりする性質のものがあります。野菜や果物から効率よくビタミン・ミネラル類を摂取するには、なるべく加熱や茹でる調理をせず、生で食べることがおすすめです。

海藻やキノコを食べて食物繊維を補給する

食物繊維は、人体が消化吸収できない食物中の成分です。水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けにくい「不溶性食物繊維」の2種類があり、食べ物の消化吸収を穏やかにしたり、腸内環境を改善したりする働きがあります。

食物繊維が不足すると、腸内環境の悪化や便秘・肥満の発生、糖尿病に代表される生活習慣病のリスク向上といったデメリットがあります。海藻やキノコといった食物繊維を豊富に含む食品を食べて、食物繊維を適度に補給しましょう。

「日本人の食事摂取基準」における食物繊維の1日あたりの目標量は、男性が18~29歳で20g以上、30~64歳で22g以上、女性は18~64歳で18g以上です。

参考:厚生労働省ホームページ「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書」

【生活習慣病の予防方法】押さえておきたい食生活の習慣5選

生活習慣病を予防するには食事から摂る栄養素だけではなく、食生活の習慣も改善することが大切です。食生活は生活習慣病の発症・進行につながるケースが多く、改善する上ではいくつかの注意点があります。

以下では、生活習慣病を予防するために押さえておきたい5つの習慣を解説します。

炭水化物の摂取量を極端に減らさない

炭水化物は糖質と食物繊維の総称で、主にご飯・パン・麺類といった主食に含まれています。生活習慣病のリスクとなる肥満を防ぐため、炭水化物を減らしてダイエットに取り組む方も多いのではないでしょうか。

しかし、炭水化物は身体のエネルギー源となる栄養素であり、摂取量を極端に減らすと身体がエネルギー不足に陥ります。結果として基礎代謝の低下や肥満を招く可能性がある点に注意してください。

ただし、炭水化物の摂りすぎは血糖値の上昇を招きます。生活習慣病を予防するためには適量の炭水化物を摂りましょう。

「日本人の食事摂取基準」によると炭水化物の目標量は、男性・女性ともに1日に食事から摂取するエネルギーの50~65%です。例として1日の摂取カロリーを1,800kcalとした場合は、炭水化物で900~1,170kcalを摂取することがおすすめです。

1日3食を規則正しい時間に食べる

食事は1日3食を規則正しい時間に食べましょう。朝食を抜いて1日2食にしたり、不規則な時間に食事をしたりすると生活習慣病のリスクが高くなります。

まず朝食を抜くと昼食や夕食の食事量が多くなりやすく、肥満や便秘になりやすいといわれています。肥満は糖尿病や高血圧症、便秘は大腸がんのリスク要因です。

また、不規則な食事時間は血糖値が上昇する時間が長くなり、糖尿病などの生活習慣病を招くおそれがあります。

1日3食を規則正しい時間に食べれば、1回あたりの食事量を減らすことができ、血糖値が上昇する時間もコントロールできます。

塩分や脂質が多い食事は避ける

食事から塩分や脂質を取りすぎると、高血圧症・脂質異常症をはじめ、肥満による糖尿病や動脈硬化による心疾患・脳血管疾患の原因にもなります。食事の味付けを薄くしたり、揚げ物などの料理を控えたりなど、塩分や脂質が多い食事はなるべく避けましょう。

食事に含まれる塩分や脂質は、調理方法を工夫することでも減らせます。

料理に塩味を加えたいときは、調味料に含まれる塩分量を見て、より塩分量が少ない調味料を選びましょう。たとえば同じ量の醤油でも、濃口醬油のほうが薄口醬油よりも塩分量を減らせます。

脂質を減らすには、調理時に出た油を取り除いてください。炒め物であれば溶け出た油をクッキングシートで拭き取り、煮込み料理では浮かんでいる油をすくい取ると、余分な脂質の摂取を防げます。

ジュースやアルコールを飲み過ぎない

日常的に飲む飲料を注意することも、生活習慣病の効果的な予防方法です。特に飲み過ぎに注意したいのは「ジュース類」「アルコール類」です。

ジュースやビール・日本酒などの醸造酒には糖質が多く含まれていて、飲み過ぎると中性脂肪が身体に溜まります。中性脂肪の滞留は肥満や動脈硬化の発生につながるため、生活習慣病のリスク要因です。

日常的に飲む飲料は、ジュースやアルコールよりも水やお茶のほうがおすすめです。

また、アルコールをどうしても飲みたいときは糖質が多い醸造酒よりも、ウイスキーや焼酎などの蒸留酒を選ぶとよいでしょう。蒸留酒は製造過程で蒸留を行うため、成分中に糖質をほとんど含みません。

さまざまな栄養素をバランスよく摂取する

食事から摂取できる栄養素には数多くの種類があり、いずれかの栄養素が不足または過剰になっても生活習慣病のリスクにつながります。生活習慣病を予防するには、さまざまな栄養素をバランスよく摂取してください。

1日に摂取する栄養素のバランスを考える際は、厚生労働省と農林水産省が共同で策定した「食事バランスガイド」を参考にするとよいでしょう。食事バランスガイドは理想的な食事の組み合わせと量をイラストで示していて、どのような献立を選べば栄養素をバランスよく摂取できるかが簡単に分かります。

農林水産省ホームページ「食事バランスガイド」について」

【生活習慣病の予防方法】毎日取り組みやすい運動4選

心疾患・脳血管疾患や糖尿病・高血圧症の罹患リスクは、身体活動量が多い人ほど低いといわれています。生活習慣病の予防には、適度な運動の習慣も身につけるとよいでしょう。

厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、成人と高齢者のそれぞれにおける身体活動・運動の目安は下記の通りです。

| 身体活動 | 運動 | |

|---|---|---|

| 成人 | 歩行、または歩行と同等以上の身体活動を1日60分以上(1日約8,000歩以上) | 息が弾んで汗をかく程度以上の運動を週60分以上(筋力トレーニングを週2~3回) |

| 高齢者 | 歩行、または歩行と同等以上の身体活動を1日40分以上(1日約6,000歩以上) | 多要素な運動を週3日以上(筋力トレーニングを週2~3回) |

参考:厚生労働省ホームページ「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

特に運動は、身体に酸素を取り込みながら行う「有酸素運動」が生活習慣病予防に効果的といわれています。

以下では有酸素運動を中心に、生活習慣病の予防におすすめの運動方法を4つ紹介します。

手軽に始められるウォーキング

ウォーキングとは、健康や筋力の維持を目的とした歩行運動のことです。特別な道具を用意したり場所を選んだりする必要がなく、身体への負荷も大きくないため、高齢者の方でも始めやすい魅力があります。

ウォーキングを行うときは、下記のポイントを押さえて正しい姿勢を保つことがコツです。

- 背筋をピンと伸ばす

- 両手に軽く握りこぶしを作る

- 肘を90度に曲げて、腕は前後に大きく振る

- かかとから着地してつま先で自然に踏み出す動きを意識する

- 大股で、かつ普段よりやや速いスピードで歩く

- 歩きながら腹式呼吸をおこなう

また、ウォーキングの前後にウォーミングアップとストレッチをおこなうと、体脂肪の燃焼や心肺機能の強化といった効果をさらに高められます。

全身を動かすスイミング

プールなどで泳ぐスイミングは、全身の筋肉をくまなく鍛えられる有酸素運動です。水中では骨や関節にかかる負荷が軽くなる性質があり、運動が苦手な方や肥満体型に悩んでいる方にもスイミングは向いています。

スイミングに慣れていない方は、まずは水の中を歩く「水中ウォーキング」から始めましょう。水中ウォーキングは下半身の筋肉や体幹の強化に適していて、歩幅を広げる・手を大きく振るなどを組み合わせると運動強度を高められます。

水中ウォーキングに慣れてきたら、クロールや平泳ぎを取り入れることがおすすめです。

高齢者の方も実践しやすいラジオ体操

ラジオ体操はストレッチや跳躍、全身を大きく動かす運動など、さまざまな動きを取り入れている有酸素運動です。多くの方が子どもの頃から慣れ親しんでいて、音楽に合わせて身体の動かし方を理解できる点もラジオ体操の魅力と言えます。

ラジオ体操の効果を高めるコツは、なるべく毎日継続することです。ラジオの放送時間に起床して身体を動かすようになれば、規則正しい生活習慣を身につけられます。

なお、ラジオ体操は「誰でもできる」第1と、「身体を大きく動かして筋力を強化できる」第2があります。まずはラジオ体操第1で身体を動かすことを習慣づけて、慣れてきたらラジオ体操第2で筋力強化を目指すとよいでしょう。

忙しい場合も身体を動かす機会を増やすことがおすすめ

生活習慣病の予防方法が気になるものの、運動にあてる時間を毎日取れない方も多いでしょう。運動の時間がなかなか取れない方も、下記のような方法で日常生活の中で身体を動かす機会を増やせます。

- 徒歩や自転車で通勤する

- 電車は一駅手前で下車して徒歩で移動する

- エレベーターやエスカレーターではなく階段を使う

- 休憩時間にストレッチや筋トレを行う

- 階段を使って踏み台昇降運動を行う

また、デスクワークや家事をおこなう方はなるべく座っている時間を減らし、立って作業しましょう。座り続けると下半身の筋力低下や血行不良を招き、心疾患や肥満・糖尿病のリスクが上がります。

まとめ

生活習慣病は、毎日の食事や食生活を改善したり、適度な運動をおこなったりすることで予防が期待できます。健康に不安を抱えている方は、紹介した予防方法を参考に健康的な生活習慣を身につけましょう。

しかし、生活習慣病は自覚症状が出ないことが多く、気付かないうちに発症・進行している可能性もあります。「生活習慣病を発症しているかもしれない」と感じたときは、早期に検査を受けることがおすすめです。

セントラルクリニック世田谷では、PET-CTやMRIなど高精度の医療機器を導入し、質の高い人間ドックを提供しております。

気になる症状がある方や、生活習慣病の予防・早期発見のために全身の検査をご希望の方は、お気軽にご相談ください。