乳がん検診は何歳から受ける?受けるべき人の特徴を徹底解説

女性が注意するべき病気の1つに「乳がん」があります。しかし、そろそろ乳がん検診を受けるべきかと思いながら、「気にするのはまだ先でいいや。」「気になる症状も無いしまだ大丈夫。」と先延ばしにしてしまっている方もいることでしょう。

乳がんは年齢のほかに、家族の既往歴や本人のホルモンバランス、生活習慣などによってリスクが高まる病気です。乳がんのリスクが高い人は、早い段階から乳がん検診を受けるべきといえます。

この記事では、乳がん検診は何歳から受けるとよいかを紹介した上で、乳がん検診を受けるべき人の特徴も解説します。

乳がん検診は何歳から受けたほうがいい?

乳がん検診とは、乳がんの早期発見から早期治療につなげることを目的としておこなわれるがん検診です。乳がんは早期(ステージ0・I)の段階で発見できれば完治を見込みやすい病気であるため、定期的に乳がん検診を受けることが推奨されています。

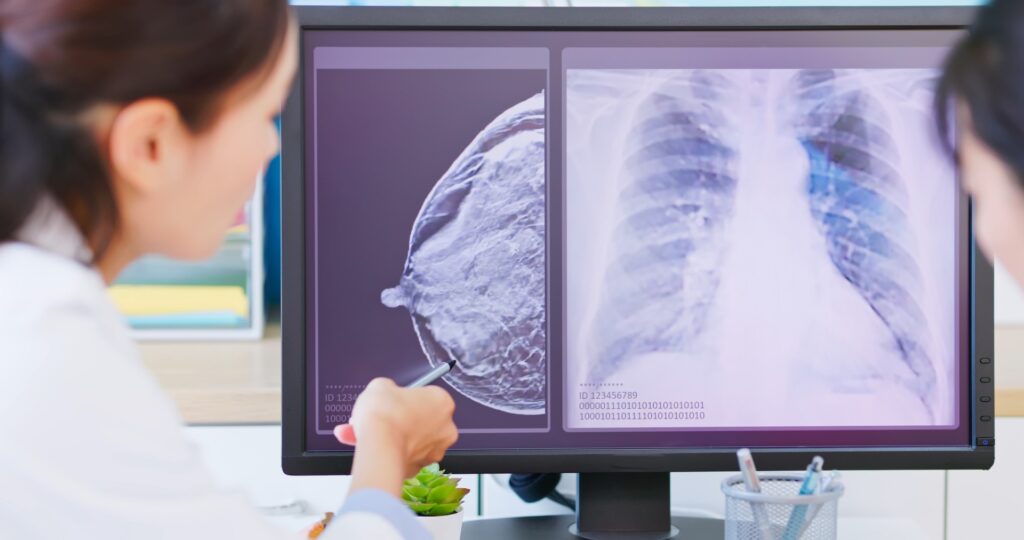

乳がん検診の検査方法は大きく分けて「超音波検査(乳腺エコー)」と「マンモグラフィ」の2種類があり、どちらが向いているかは受診者の年齢によって異なります。

乳がん検診が気になっている方は、自分が受ける場合はどちらの検査方法が向いているかをまず把握しておきましょう。

40歳未満の女性は超音波検査

40歳未満の女性は、超音波検査(乳腺エコー)による乳がん検診が向いています。

乳がん検診でおこなわれる超音波検査は、超音波を乳房に当てて、返ってきた信号を画像化することにより乳房内部を検査する方法です。撮影できる画像には乳房内の腫瘤(しこり)の状態が映っていて、画像をもとに腫瘤が良性か悪性かを診断できます。

乳がん検診の超音波検査が40歳未満の女性に向いている理由は、乳腺の密度が高く、マンモグラフィによる画像診断では腫瘤の有無を判断しにくいためです。

マンモグラフィでは、腫瘤や石灰化の状態が白色で画像化されるものの、乳腺も白く写り込みます。乳腺の密度が高いと乳腺の白色が腫瘤・石灰化の白色を覆ってしまい、見落としが生じる可能性があります。

一方、超音波検査は乳腺の影響を受けにくいため、乳腺の密度が高い40歳未満の方に向いている検査方法です。

ただし、超音波検査には小さな石灰化を発見しにくいデメリットがあります。「超音波検査だけを受ければ安心」というわけではない点に注意してください。

40歳以上の女性に推奨されているのはマンモグラフィ

40歳以上の女性が受ける乳がん検診の検査方法として、推奨されているのがマンモグラフィです。

マンモグラフィは乳房に対しておこなうX線検査で、自治体などの乳がん検診では一般的にマンモグラフィが実施されます。プラスチックの板で乳房を片方ずつ挟んで撮影することで、乳房内の腫瘤や石灰化を発見できる検査方法です。

なお、マンモグラフィではX線を用いるものの、放射線被ばくによる健康被害はほとんどありません。

乳房を圧迫して撮影することにより、乳房内の異常を見つけやすい点がマンモグラフィの特徴です。超音波検査では撮影しにくい小さな石灰化も、マンモグラフィであれば鮮明に写し出せます。

一方で、個人差はあるものの乳房の圧迫によって痛みを感じるケースがあります。

マンモグラフィは乳がんの原因となる腫瘤や石灰化を発見しやすいため、乳がんの死亡率減少効果が認められている検査方法です。国は40歳以上の女性を対象に、2年に1回の問診とマンモグラフィによる検査を推奨しています。

40歳以上になった女性の方は、乳がんのリスクが気になるかどうかにかかわらず、2年に1回の頻度でマンモグラフィを受けたほうがよいでしょう。

乳がん検診は若い人も受けたほうがいい?

40歳以上の方は、乳がん検診を定期的に受けることが推奨されています。しかし「もっと若いうちから定期的に受診したほうがいいのか」を知りたいという方もいるでしょう。

たしかに乳がんは30歳未満の女性が罹患するケースがあり、若い女性であっても注意すべき疾患です。

しかし、若い女性が乳がん検診を定期的に受診することは必須ではありません。そもそも30歳未満の若い女性は、乳がんの罹患率が低い傾向にあるためです。

参考:がん情報サービス「乳房:[国立がん研究センター がん統計]」

また、乳がん検診の超音波検査は石灰化を発見しにくく、マンモグラフィは若い女性に向かないという特徴があります。若い女性は乳がん検診を受けるメリットよりも、身体への負担のほうが大きくなる可能性も考えられます。

そのため、若い女性は乳がん検診を受けるよりも、月1回の頻度でセルフチェック(自己触診)をおこなうことが推奨されています。自分自身で乳房に触り、乳房の形や皮膚表面の状態に異常がないかを確かめましょう。

ただし、乳がんや卵巣がんといった女性特有のがんが多い家系の場合は、若い女性であっても乳がんのリスクが高くなるといわれています。乳がんのリスクがある方は、年齢が若くても乳がん検診を受けたほうがよいでしょう。

乳がん検診を受けるべき人の6つの特徴

乳がんは、早期のステージで治療を開始することで、が完治を期待できる病気です。乳がんのリスクが高い方は、早期発見・早期治療のために乳がん検診を受けるべきといえます。

以下では、乳がん検診を受けるべき人の特徴を6つ紹介します。乳がん検診を受けたほうがよいか悩んでいる方は、6つの特徴を参考に受診を検討しましょう。

年齢が40歳以上である

国が40歳以上の女性にマンモグラフィによる検査を推奨しているように、年齢が40歳以上になっている方は定期的・継続的に乳がん検診を受けましょう。

乳がん検診に年齢がかかわる理由は、年齢を重ねるほど乳がんの罹患率が高くなるためです。厚生労働省が公表する令和5年患者調査によると、25~64歳の女性における乳がんの患者数は下記のとおりとなっています。

| 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 |

| 0.1万人 | 0.3万人 | 0.8万人 | 3.5万人 | 7.6万人 | 12.2万人 | 8.9万人 | 7.2万人 |

参考:厚生労働省ホームページ「令和5年(2023)患者調査の概況」

乳がんの患者数は30歳後半から増え始めて、40歳を超えると急激に増加することが特徴です。40歳以降も患者数は多い状態であり、40歳を超えている女性は乳がんに罹患するリスクが高いことに注意してください。

年齢が40歳になった方はもちろん、40歳になってから一度も乳がん検診を受けたことがない方も、乳がん検診を受けたほうがよいでしょう。

家族に乳がんや卵巣がんを罹患した人がいる

乳がんに罹患するリスクは、家族の既往歴によって高くなる場合があります。家族に乳がんや卵巣がんを罹患した人がいる場合は、自身にも乳がんの罹患リスクがあるため乳がん検診を受けるようにしましょう。

具体的には自分から数えて3世代以内の血縁者で、乳がんや卵巣がんを罹患した家族がいる場合は注意が必要です。3世代以内の血縁者とは、自分から見たときに下記の血縁関係にある方を指します。

| 近親度 | 該当する血縁者 | 遺伝における関係性 |

| 1世代の血縁者 | ・自分の父母 ・兄弟 ・子ども | 遺伝情報を50%共有する関係 |

| 2世代の血縁者 | ・父方と母方の祖父母 ・おじ、おば ・甥、姪 ・孫 | 遺伝情報を25%共有する関係 |

| 3世代の血縁者 | ・曾祖父、曾祖母 ・大おじ、大おば ・いとこ ・甥や姪の子ども ・曾孫 | 遺伝情報を12.5%共有する関係 |

家族の既往歴が乳がんの罹患にかかわる理由は、がんを発症する要因の1つに遺伝があるためです。特に「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」の方は、乳がんの罹患リスクが高いといわれています。

近親度が近い家族ほど遺伝情報の多くを共有する関係にあり、がんを発症しやすい特徴も遺伝しやすいと考えられます。3世代以内の血縁者で乳がんや卵巣がんに罹患している人がいる場合は、積極的に乳がん検診を受けましょう。

初潮の年齢が早い、または閉経の年齢が遅い

初潮の年齢が早い、または閉経の年齢が遅い方は乳がんのリスクが高いとされているため、乳がん検診を受けることがおすすめです。

初潮や閉経という生理的な要因が乳がんの罹患リスクに関係する理由は、女性ホルモンの「エストロゲン」が乳がん細胞の増殖に関係するためです。初潮の年齢が早い、または閉経の年齢が遅い方はエストロゲンの影響を受ける期間が長いことにより、乳がんに罹患するリスクも高まると考えられます。

国立研究開発法人 国立がん研究センターによると、初潮の年齢が16歳以上の人は、14歳より前の人と比べて乳がんのリスクが約4分の1に抑えられているという研究結果があります。

また、閉経年齢が54歳以上の方は、48歳未満の方に比べて乳がんのリスクが約2倍高くなるという研究結果もあります。

参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター「生理・生殖要因と乳がん罹患の関連について」

初潮の年齢が早い方や、閉経の年齢が遅い方は、乳がん検診を受けたほうがよいでしょう。

出産の回数が少ない

出産の回数が少ないことも、乳がんのリスクを高める要因です。

出産後はエストロゲンの量が急激に低下するため、出産の回数が多い方は乳がんのリスクが低くなります。反対に、出産をしていない方は身体がエストロゲンの影響を受ける期間が長くなり、乳がんのリスクが高くなるでしょう。

国立研究開発法人 国立がん研究センターの研究では、出産経験がない方の乳がんに罹患するリスクは、出産経験がある方に比べて約1.9倍高くなるという結果です。

また、出産回数が5回以上の方は、1回のみの方に比べて乳がんに罹患するリスクが約60%低減したとされています。

参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター「生理・生殖要因と乳がん罹患の関連について」

出産の回数が少ない方や、出産経験がない方は、乳がん検診を受けることがおすすめです。

初産年齢が遅い

初産年齢が遅いことも、身体がエストロゲンの影響下にある期間が長くなるため乳がんの罹患リスクを高めます。なお日本産婦人科学会によると、高年齢での初産(高年初産)は35歳以上で初めて妊娠・出産するケースを指します。

参考:日本産婦人科学会ホームページ「「高年初産」について教えてください。」

国立研究開発法人 国立がん研究センターがおこなった研究によると、初産年齢が高い女性ほど、閉経後に乳がんに罹患するリスクが高いという結果です。初産年齢が22歳より低い人と比べて、30歳以上で初産を経験した人は乳がんのリスクが約2.1倍高くなっていました。

参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター「生理・生殖要因と乳がん罹患の関連について」

出産経験がある方でも、初産年齢が遅いと乳がんのリスクが高い可能性があります。初産年齢が35歳以上の方はもちろん、30歳以上で初産をした方も乳がん検診を受けたほうがよいでしょう。

閉経後に肥満の傾向がある

閉経後に肥満の傾向があると、乳がんの罹患リスクを高めるといわれています。肥満と乳がんの関係性は明らかにされていないものの、閉経後には脂肪組織がエストロゲンの供給源となって乳がんのリスクを高めると考えられているためです。

なお、体格に関する指標には「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」で計算するBMI(体格指数)があります。日本肥満学会が定めた基準では、BMIによる体格の判定は下記の通りです。

| BMI | 体格の判定 |

| 18.5未満 | 低体重 |

| 18.5以上25未満 | 普通体重 |

| 25以上 | 肥満 |

参考:一般社団法人 日本肥満学会「肥満と肥満症について」

国立研究開発法人 国立がん研究センターの研究では、閉経後にBMIが30以上の人は、BMIが23~25の人に比べて乳がんのリスクが約1.34倍高いとされています。

参考:国立研究開発法人 国立がん研究センター「閉経前・後ともに肥満は乳がんのリスクに」

閉経後に肥満の傾向がある方は、乳がんの早期発見のために乳がん検診を受けるようにしましょう。

ただし、東京大学がおこなった研究によると、閉経前の女性の肥満は乳がんのリスクを低減することも分かっています。肥満がすべてのケースで乳がんのリスクを高めるわけではない点に注意してください。

東京大学医学部附属病院:「45 歳未満の女性の肥満は乳がんの低リスク ―約 80 万例を用いた医療ビッグデータ解析―」

まとめ

乳がん検診には、おもに「マンモグラフィ」と「超音波検査(乳腺エコー)」2つの検査方法があり、超音波検査は主に40歳未満の女性、マンモグラフィは40歳以上の女性を対象としています。

紹介した6つの特徴のいずれかに当てはまる方は乳がんのリスクが高いと考えられるため、乳がん検診を受けたほうがよいでしょう。

セントラルクリニック世田谷では、PET-CTやMRIなど高精度の医療機器を導入し、乳がん検査に特化した「ブレストドック」や、女性特有の疾患を総合的に検査できる「レディースドック」など質の高い人間ドックを提供しております。

マンモグラフィのほか、痛みの少ない超音波検査ABUS(エイバス)での検査にも対応しておりますので、乳がん検診をご検討の方はぜひご相談ください。