骨密度検査はどこで受ける?検査方法や費用、数値の見方など解説

骨がもろくなり骨折しやすくなる「骨粗鬆症」の予防・早期治療をするうえで、骨密度検査はとても大切です。

骨密度は20歳ごろをピークに、40代から徐々に低下していきます。特に女性の場合、閉経に伴って大幅に低下し骨粗鬆症のリスクが高まります。

しかし、自分の骨密度を調べてみたいと思いながらも、どこで受ければ良いのか・どんな検査をするのかわからずに、後回しにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、骨密度検査を受けられる場所や具体的な検査方法から費用相場、検査結果における数値の見方、さらに骨粗鬆症の予防法までをわかりやすく解説します。

骨密度検査を受けようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

骨密度検査とは?

骨密度検査とは、骨の中に含まれるカルシウムなどのミネラルの量を測定し、骨の強さを数値で評価する検査です。骨の強さを示す「骨密度」は、骨粗鬆症の可能性を判断する大切な指標となります。

骨密度検査により、加齢や生活習慣によって骨が弱くなっていないかを早期に把握することが可能です。特に年齢を重ねた人や、閉経後の女性は骨密度が低下しやすいため、定期的に確認することが推奨されています。

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症とは、骨のカルシウムなどのミネラルが減少してもろくなる病気です。加齢やホルモンバランスの変化により骨密度が低下し、骨折しやすくなります。

骨粗鬆症が進むと転倒やくしゃみなどのちょっとした衝撃でも骨折することがあり、場合によっては寝たきりや介護が必要な状態に陥るリスクもあります。骨粗鬆症は閉経後の女性に多く見られ、自覚症状がほとんどないまま進行するため、気づかないうちにリスクが高まっていることも少なくありません。

骨密度検査が受けられる場所

骨密度検査は、整形外科や婦人科、内科などの医療機関で受けることが可能です。骨の健康が気になる場合は、かかりつけ医に相談すると良いでしょう。

また、人間ドックのオプションとして骨密度検査を追加できることも多くあります。骨粗鬆症だけではなく、全身の健康状態を確認するために、年に一度を目安に定期的な検査を受けることがおすすめです。

骨密度検査の方法

骨密度検査には、主に以下の3つの方法があります。

- DXA法(デキサ法)

- MD法(エムディー法)

- QUS法(超音波法)

どの方法も、骨の中にカルシウムなどのミネラルがどれだけ含まれているかを測定し、骨の強さを評価するものです。検査方法によって精度や使用される装置、測定部位に違いがあるのが特徴です。

また、上記の方法とあわせて、レントゲン検査で骨の変形や骨折の有無を確認したり、血液検査や尿検査で「骨代謝マーカー」と呼ばれる物質を測定したりする場合もあります。

DXA法

DXA法は、2種類の異なるX線を用いて骨密度を高精度に測定する方法で、骨密度検査として広く標準的に用いられています。特に、骨粗鬆症による骨折が起きやすい腰椎(背骨)や大腿骨の付け根部分を明確に評価できるのが特徴です。

病院や専門機関では標準的な検査方法として採用されており、治療方針の決定や経過観察にも活用されます。X線を使用するため多少の放射線被ばくはありますが、非常に少ない量であり、安全性の高い検査です。

MD法

MD法は、手のひらをアルミニウム板の上に載せ、X線で撮影することで骨の濃度を測定する検査方法です。

骨とアルミニウムの画像の濃度を比較して骨密度を推定します。

DXA法に比べて検査機器がコンパクトで導入しやすいため、健診や一部の医療施設などで簡易的に骨密度を測りたい場合に使われることが多いです。さまざまな場所で実施できる一方で、精度の面ではDXA法より劣ります。

QUS法

QUS法は、超音波を使って骨の状態を評価する検査で、主に踵や脛(すね)の骨に装置を当てて測定します。QUS法の大きな特徴は、放射線を使用しないため被ばくの心配がない点です。そのため、妊娠中の女性や子どもでも安心して受けることが可能です。

測定時間も短く、機器も持ち運び可能であるため、健診などでのスクリーニングとして広く活用されています。しかし、単体での精度や骨折リスクの判定には限界があり、必要に応じて精密検査が勧められます。

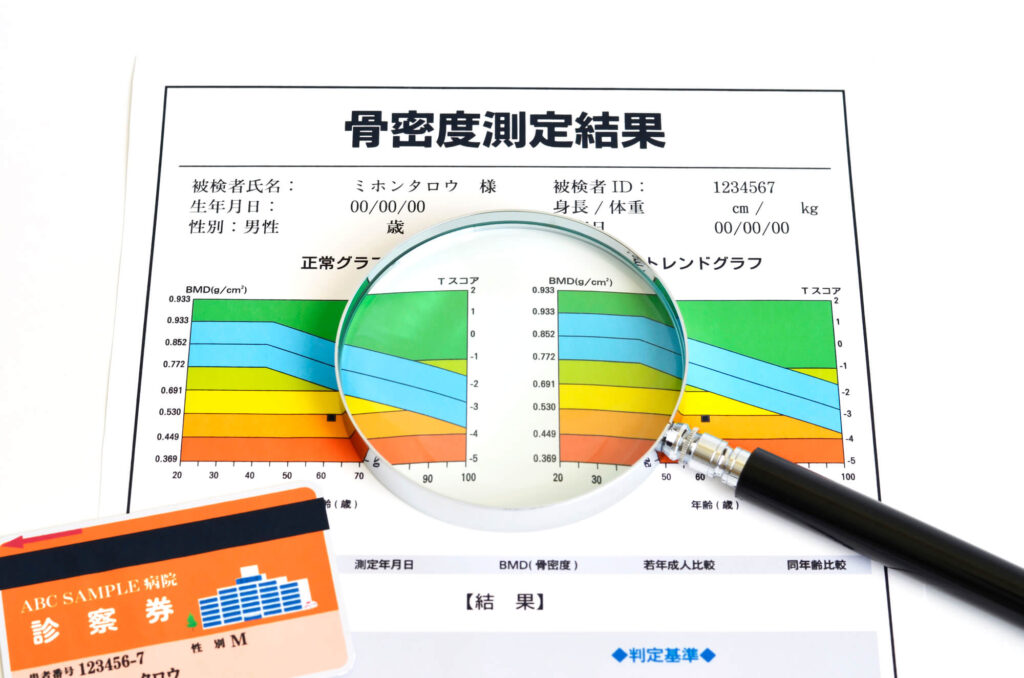

骨密度検査の数値の見方

骨密度検査の結果は、いくつかの指標をもとに評価されます。その中でも「YAM」「Tスコア」「同年代との比較」「Zスコア」といった指標があり、それぞれに意味があります。

自分の骨の健康状態をより正確に把握するために、これらについて理解しておきましょう。

YAM

YAMとは「Young Adult Mean(若年成人平均値)」の略で、骨密度が最も高いとされる若年成人(20~44歳)の平均値です。測定部位によって対象年齢は異なり、腰椎では20~44歳、大腿骨近位部では20~29歳の平均が基準となります。

検査結果はこのYAMに対しての割合(%)で表され、自分の骨密度が若い世代と比べてどれだけ保たれているかが示されます。

Tスコア

Tスコアは、若年成人平均値(YAM)と比べて、自分の骨密度がどれくらい低いか数値で表す指標です。「標準偏差(SD)」という統計的な値をもとに計算されます。

仮にTスコアが-2.5であれば、自分の骨密度がYAMから2.5標準偏差分だけ低いことを意味します。Tスコアは、骨粗鬆症の診断基準として重要な指標であり、-2.5以下であれば骨粗鬆症と診断されます。

検査結果を見る際は、Tスコアを必ず確認することが大切です。

同年代との比較

同じ年代・性別の平均骨密度を100%としたときに、自分の骨密度がどの程度か割合で示した指標です。同年代の人と比べて骨がしっかりしているか、あるいは減少傾向にあるかを視覚的に把握するのに役立ちます。

骨粗鬆症の診断基準とは直接関係していませんが、年齢による骨量の低下の程度を知る参考になります。

Zスコア

Zスコアは、同年代の平均骨密度と比べた場合に、自分の骨密度がどの程度標準から外れているか標準偏差で示した数値です。Tスコアと計算方法は似ていますが、Zスコアは年齢に応じた平均と比較するため、加齢による自然な骨密度の減少を把握できます。

Zスコアは主に二次性骨粗鬆症(病気や薬の影響による骨粗鬆症)の評価に使われることがあり、一般的な骨粗鬆症の診断には通常用いられません。ただし、閉経前の女性や若年層では、Zスコアの方が参考になる場合もあります。

骨密度検査の費用相場

骨密度検査の費用は、受ける場所や方法によって異なります。

自費で受ける場合は5,000円〜10,000円が一般的です。人間ドックや健康診断のオプションとして受ける際も、基本的には自費扱いとなります。

一方で、骨粗鬆症と診断された後に医師の判断で検査をおこなう場合は保険適用となり、3割負担で1,500円〜3,000円程度となります。

また、自治体によっては40歳以上の女性などを対象に、骨粗鬆症予防検診を実施している場合もあります。これらは主にQUS法を用いた簡易検査で、費用は無料〜1,000円程度と比較的手軽です。定期的に自治体の案内も確認してみましょう。

骨密度検査に関するよくある質問

最後に骨密度検査に関するよくある質問について回答します。

- 骨密度検査はいつから受けるべきですか?

- 女性の骨密度の正常値はどれくらいですか?

- 骨密度を上げるにはどうすればいいですか?

- 骨折した後に骨密度は回復しますか?

- 骨密度に悪影響を与える食べ物は何ですか?

- 骨粗鬆症予防に効果的だといわれている「かかと落とし」の方法は?

骨密度検査はいつから受けるべきですか?

一般的に、男性は70歳・女性は40歳から検査を受けることが推奨されています。特に女性は、閉経後の女性ホルモンが減少することにより骨密度の減少が加速するため、男性よりも早いうちから定期的に骨の状態を把握しておくことが大切です。

多くの自治体では、40代〜70代の女性を対象にQUS法による骨粗鬆症検診を実施しているため、案内が届いたら積極的に利用しましょう。

女性の骨密度の正常値はどれくらいですか?

女性の骨密度の正常値は、 YAM値が80%以上であることが望ましいです。

70~79%の場合は「骨量減少(要注意)」とされ、生活習慣の見直しや医師による経過観察が勧められます。さらに、70%未満の場合は「骨粗鬆症」と診断され、治療が必要になる場合があります。

なお、骨密度の正常値は男性も女性も基本的には同じです。

骨密度を上げるにはどうすればいいですか?

一度低下した骨密度を大きく回復させるのは難しいものの、日常生活での食事や運動によって進行を遅らせ、ある程度は改善できる可能性があります。カルシウムを十分に摂ることを基本であり、牛乳や小魚、大豆製品、ひじき、小松菜などを積極的に食事に取り入れると良いでしょう。

さらに、小腸でカルシウムの吸収を助けるビタミンD(魚やきのこ、卵黄など)や、骨の形成に関わるビタミンK(納豆、小松菜、キャベツなど)も重要です。また、ウォーキングや軽い筋力トレーニングといった継続的な運動も骨への刺激となり、骨密度の維持に役立ちます。

骨折した後に骨密度は回復しますか?

骨折した場合、骨は自然に修復されますが、高齢者では骨折が治ったからといって骨密度そのものが回復するわけではありません。加齢によって骨の形成能力が低下しているため、放置しておくと再び骨折を繰り返すリスクも高くなります。

そのため、医師の指導のもとで、骨吸収を抑える薬や骨形成を促す薬を使用することが大切です。また、食事や運動といった生活習慣の見直しも重要で、日々の積み重ねが骨の健康に大きく関わってきます。骨折をした際には骨密度検査を受け、治療と予防を並行して進めていくとよいでしょう。

骨密度に悪影響を与える食べ物はありますか?

はい、以下のような食品を過剰に摂ることは骨密度に悪影響を与える可能性があります。

- リン:カルシウムの吸収を妨げます。インスタント食品、スナック菓子、練り物などに多く含まれています。

- ナトリウム(塩分):カルシウムの尿中排泄を促進します。塩分の多い食事には注意しましょう。

- カフェイン:カルシウムの吸収を阻害するため、コーヒーや紅茶は1日2〜3杯までが目安です。

- アルコール:カルシウムの吸収やビタミンDの働きを妨げ、尿への排泄も促します。1日ビール350ml程度に抑えましょう。

適量を守り、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

骨粗鬆症予防に効果的だといわれている「かかと落とし」の方法は?

かかと落としの方法は、立った状態でつま先立ちになり、ゆっくりとかかとを床に落とす動きを繰り返します。

1回1セット20回を目安に、1日1~3セットおこなうのが効果的です。

かかと落としにより、骨に刺激を与えて骨密度の維持を促すだけでなく、歩行時の踏ん張りやバランスに関わる下腿三頭筋(ふくらはぎの筋肉)も鍛えられます。

高齢者の方は、転倒防止のために壁や机に手をついて安定した状態でおこないましょう。無理のない範囲で継続することが大切です。

まとめ

骨密度検査は、骨の中に含まれるカルシウムなどのミネラルの量を測定し、骨の強さを数値で評価できる重要な検査です。

検査方法にはDXA法、MD法、QUS法があり、それぞれに特徴があります。結果はYAM、Tスコア、Zスコアなどの数値で評価され、骨粗鬆症の有無やリスクを知ることが可能です。

骨密度の維持には日々の食事や運動の習慣が大きく関わるため、骨密度検査の結果で骨の強度が低いことが判明した場合、生活習慣を見直してみるのも良いでしょう。骨折リスクを減らすためにも、気になる方は早めに骨密度検査を受け、自分の骨の状態を知ることから始めてみてください。

セントラルクリニック世田谷では、人間ドックのオプション項目として骨密度検査をお選びいただけます。

さまざまな検査を組み合わせて全身の疾患を一度で検査できる「総合がんPETドック」や、女性特有の疾患をまとめて検査できる「レディースドック」など高精度な検査コースもございますので、東京で骨密度検査をご希望の方はお気軽に当院へご相談ください。