腫瘍マーカー検査とは?費用や検査方法と数値の見方、精度など解説

人間ドックを受けるにあたり、「せっかくなら全身をくまなくチェックしたい」と考えたり、そろそろ必要な年齢だからとおすすめされたりして、腫瘍マーカー検査を検討している方は多いのではないでしょうか。

しかし、ほとんどの人間ドックでは腫瘍マーカー検査がオプションとなっているため、費用を追加してまで受けるべきなのか?と迷うこともあるでしょう。

この記事では、腫瘍マーカー検査の目的や検査方法、項目ごとの特徴、費用、数値の見方、注意点などをわかりやすく解説します。がんのリスクが気になる方や、人間ドックでどの腫瘍マーカーを検査すれば良いか迷っている方は、ぜひ最後までお読みください。

腫瘍マーカー検査とは?

腫瘍マーカー検査は、血液や尿に含まれる「腫瘍マーカー」と呼ばれる物質の量を測定し、がんに関する情報を得るための検査です。主に、がんの有無を確認したり、治療の効果を評価したりする目的で用いられます。

腫瘍マーカーは、がん細胞によって産生されるタンパク質や酵素などの成分です。発生するがんの種類や部位によって、腫瘍マーカーの種類が異なります。

そのため、特定の腫瘍マーカーを検査することで、どの臓器に異常があるかの目安となるのです。

腫瘍マーカー検査の目的

腫瘍マーカー検査は、がんの早期発見を目的として人間ドックや健康診断で活用されています。また、がん治療中の経過観察や効果判定、再発の兆候確認など、さまざまな場面で活用される検査です。

腫瘍マーカーの検査方法

腫瘍マーカー検査は、主に血液検査または尿検査によっておこなわれます。検査自体は短時間で済み、多くは数分から10分程度で完了します。

検査項目によっては、検査前に食事や薬の制限が指示される場合もあるため、事前に医療機関の指示を確認しておくと良いでしょう。

腫瘍マーカーの値は、体内にあるがん細胞の量や活動に比例して変化するとされており、数値が高いほどリスクが高い可能性があります。がんの種類によっては一つの腫瘍マーカーだけでは不十分であり、複数の腫瘍マーカーを同時に検査することもあります。

腫瘍マーカー検査はどこで受けられる?

腫瘍マーカー検査は、病院やクリニックなどの医療機関で受けられます。内科・消化器科・泌尿器科などで相談すると良いでしょう。

また、人間ドックの検査項目の一つとして定期的に受ける人も多く、年齢や家族歴、生活習慣などに応じて腫瘍マーカーを選ぶことで、病気の早期発見に役立つ場合があります。人間ドックによる腫瘍マーカー検査の頻度は年に1回が目安です。

さらに、自宅で尿を採取して郵送するタイプの検査キットも市販されており、手軽に腫瘍マーカー検査を受ける方法として利用されています。

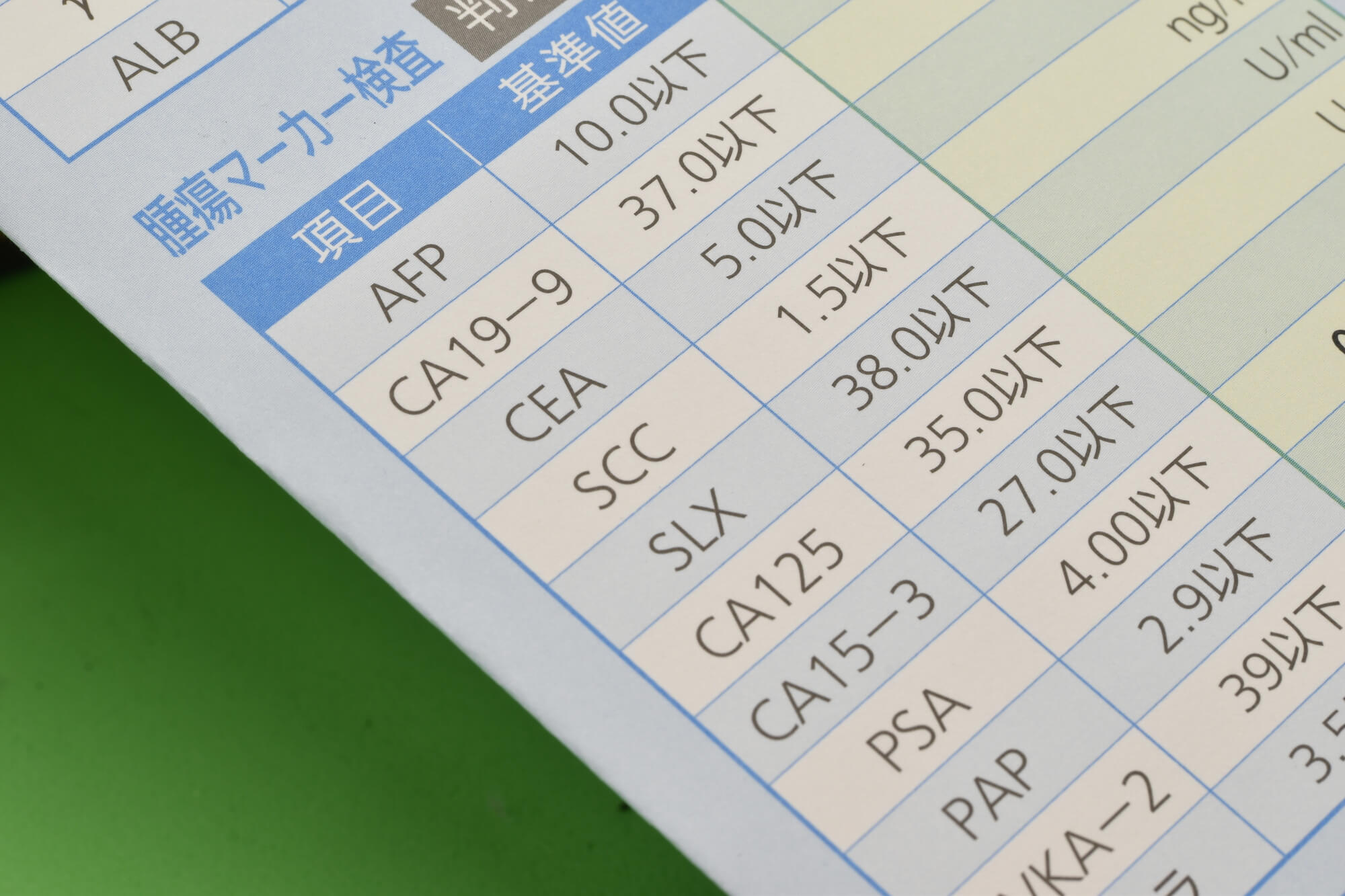

腫瘍マーカー検査の項目一覧

腫瘍マーカー検査では、がんの種類や発生部位に応じて複数の腫瘍マーカーが用いられます。それぞれの腫瘍マーカーには特有の特徴や対象となる臓器があり、医師は患者の症状やリスクに応じて適切な腫瘍マーカーを選択します。

以下に、主な腫瘍マーカーとその対象がん、特徴について詳しくご紹介します。

CEA

<対象のがん種>

甲状腺がん・肺がん・食道がん・胃がん・大腸がん・胆道がん・膵臓がん・乳がん・子宮頸がん

<基準値>

5.0ng/ml以下

<特徴>

消化器系を中心としたがんで陽性率が高く、多くのがんに関与する腫瘍マーカーです。喫煙者や慢性肝炎、胆道疾患などの良性疾患でも高くなることがあります。

SCC

<対象のがん種>

食道がん・子宮頸がん・肺がん

<基準値>

2.5ng/ml以下

<特徴>

扁平上皮がん(※)において上昇しやすい腫瘍マーカーです。皮膚の慢性疾患などでも値が上がることがあります。

※扁平上皮がん:上皮性(体の表面や器官の内面を覆う細胞)の悪性腫瘍のこと。

CA19-9

<対象のがん種>

胃がん・大腸がん・胆道がん・膵臓がん

<基準値>

37U/ml以下

<特徴>

膵臓がんや胆道がんで特に高い陽性率を示します。胆石症や胆管炎などでも上昇する場合があります。

AFP

<対象のがん種>

肝臓がん

<基準値>

10ng/ml以下

<特徴>

胎児の時期に作られるタンパク質で、肝臓がんで顕著に上昇することがあります。肝硬変や慢性肝炎などでも増加することがあります。

PSA

<対象のがん種>

前立腺がん

<基準値>

4.0ng/ml以下

<特徴>

前立腺がんの早期発見に有効で、人間ドックでも利用されることが多い腫瘍マーカーです。前立腺肥大症や前立腺炎などの非がん性疾患でも高くなることがあります。男性を対象とした腫瘍マーカーです。

CA15-3

<対象のがん種>

乳がん

<基準値>

25U/ml以下

<特徴>

乳がんの進行や再発の検査で使われることが多く、乳がんの腫瘍マーカーとしてよく知られています。一方で、子宮内膜症や妊娠でも上昇する可能性があります。

CA125

<対象のがん種>

子宮頸がん・卵巣がん

<基準値>

35U/ml以下

<特徴>

婦人科系がんの中でも、特に卵巣がんに対して陽性率が高い腫瘍マーカーです。月経周期や子宮内膜症、妊娠などでも上昇することがあります。

CYFRA

<対象のがん種>

肺がん

<基準値>

3.5ng/ml以下

<特徴>

肺がんのなかでも扁平上皮がんに特に関連性が高く、治療の効果判定や再発の兆候確認にも使用されます。肺疾患との鑑別にも活用されることがあります。

SLX

<対象のがん種>

肺がん、膵臓がん、卵巣がん

<基準値>

38U/ml以下

<特徴>

肺がんでは腺がん(※)で陽性率が高いとされており、がん以外に慢性気管支炎や肺線維症など、呼吸器系の慢性疾患でも上昇することがあります。単独では判断が難しいため、他の腫瘍マーカーと併せて検査されます。

※腺がん:消化液やホルモンなどの分泌の機能を担う腺細胞が集まった「腺組織」に生じる悪性腫瘍のこと。

抗p-53抗体

<対象のがん種>

食道がん・大腸がん・乳がん・子宮がん

<基準値>

1.30U/ml以下

<特徴>

がん抑制遺伝子である「p53」に異常が起きた場合につくられる抗体を測定します。がんの初期段階から上昇することがあり、早期発見に役立つとして注目されています。

腫瘍マーカー検査を受けるべき人の特徴

腫瘍マーカー検査は、以下のような人が特に受けるべきとされています。

- 特定の疾患リスクが高い人

- がん治療中で効果判定が必要な人

- がん治療後の経過観察が必要な人

がんの早期発見や再発の兆候を見逃さないためにも、腫瘍マーカー検査の目的やタイミングを正しく理解しておくことが大切です。腫瘍マーカー検査を受けたほうが良いケースを詳しく見ていきましょう。

特定の疾患リスクが高い人

家族にがんの既往歴がある人や、喫煙習慣のある人、過去にがんを患ったことのある人などは、特定のがんや疾患のリスクが高いとされています。こうした方は、定期的な健康診断や人間ドックの際に腫瘍マーカー検査を取り入れることで、がんの早期発見につながる可能性が高まるでしょう。

遺伝しやすいがんの種類はこちらの記事でも解説していますので、あわせてお読みください。

がん治療中で効果判定が必要な人

現在がん治療を受けている人にとって、腫瘍マーカー検査は治療効果の判定に役立ちます。腫瘍マーカーの値が治療によって減少しているか確認することで、薬剤の有効性や病状の進行度を把握できます。

必要に応じて治療方針の見直しにも活用されるため、医師の指示に基づいて定期的にモニタリングすることが重要です。

がん治療後の経過観察が必要な人

がん治療を終えた後も、再発や転移がないか確認する目的で腫瘍マーカー検査がおこなわれる場合があります。定期的な腫瘍マーカーの測定によって、わずかな変化をいち早く察知し、再発が疑われる場合には速やかに追加検査や治療を検討することが可能になるためです。

腫瘍マーカー検査によって、症状が現れる前の段階で異常を見つけることができれば、再発の早期対応につながる点で有用な検査といえるでしょう。

腫瘍マーカー検査の費用と保険適用

腫瘍マーカー検査の費用は、調べる項目によって異なり、マーカー1つあたり1,500円〜6,000円程度が目安です。

保険診療となるのは、がんと診断され、医師が検査の必要性を判断した場合などに限られます。人間ドックなど、がんの早期発見を目的とした健康チェックでは、基本的に自費診療になるため注意しましょう。

また、どの腫瘍マーカーを調べるかは、自分の年齢やリスクに応じて選ぶことが重要です。脳ドックやレディースドックなど、腫瘍マーカー検査を含んだセットプランを選ぶのも良いでしょう。

腫瘍マーカー検査の結果の見方で注意すべき点

腫瘍マーカー検査の結果を確認する際は以下の点に注意しましょう。

基準値を超えていると不安に感じる方も多いかもしれませんが、数値が高い=がんに罹患していることが確定というものではありません。

がん以外の要因で上昇する場合がある

腫瘍マーカーは、加齢、妊娠、月経、喫煙、飲酒、服薬などによっても上昇することが知られています。そのため、腫瘍マーカーが基準値を超えていても、がん以外の要因が関連している可能性も考えられます。

腫瘍マーカーの結果だけを見て自己判断するのではなく、医師に相談のうえ次の対応を検討しましょう。

重症度は判別できない

腫瘍マーカーの値は基準値と比較して、軽度・中等度・高度の上昇に分類されます。しかし、数値が高いからといって重篤な状態であるとは限らず、逆に数値が低くても油断できないケースも存在します。

「少し超えている程度だから問題ないだろう」と放置するのではなく、他の画像検査や内視鏡検査などと併せて総合的に判断することが重要です。

腫瘍マーカー検査についてよくある質問

腫瘍マーカー検査は身体に負担がかかりますか?

腫瘍マーカー検査は身体への負担が少ない検査です。血液や尿に含まれる成分をチェックするため、採血・採尿だけで済み、年齢や性別問わず受けられる検査といえます。

生理中でも腫瘍マーカー検査を受けられますか?

子宮頸がんや卵巣がんを調べる「CA125」という腫瘍マーカーの検査については、生理中〜生理後数日は避けることが推奨されます。エストロゲンの影響により、正確な結果が得られない可能性が高いためです。

検査日が生理期間と重なってしまう場合は、事前に医療機関へ相談しましょう。

腫瘍マーカー検査はがんの早期発見に有効ですか?

腫瘍マーカー検査だけでがんを早期発見することはできませんが、がんを早期発見するための補助的な検査として活用されています。

腫瘍マーカー検査では、初期のがんを検出しにくかったり、がんが無くても基準値を超えたり、また進行がんでも正常値になったりする場合があります。

しかし、このように精度・信ぴょう性が100%ではないのは他の検査にもいえることで、総合的に判断することが大切でしょう。

腫瘍マーカー検査にひっかかった場合はどうすれば良いですか?

腫瘍マーカー検査で「要精密検査」の判定となった場合は、かかりつけ医や総合病院などの医療機関を受診し、かならず医師へ相談しましょう。腫瘍マーカーの数値が高かった原因を考え、精密検査などでがんの有無を正確に調べる必要があります。

まとめ

腫瘍マーカー検査は、血液や尿に含まれる特定の物質を測定し、がんのリスクや治療の経過を把握するための検査です。

がんの早期発見を目的とした人間ドック・健康診断や、がん治療中の効果判定、がん治療後の定期検診などで活用されています。

家族にがんの既往歴がある方や、飲酒・喫煙など生活習慣にリスクがある方、30〜40代の方は、がんを早期発見するために定期的な検査を受けるのがおすすめです。腫瘍マーカー検査は人間ドックのオプションとして追加できるため、年に1回を目安に検討してみましょう。

腫瘍マーカー検査を受ける際は、腫瘍マーカーの種類や対象疾患を正しく理解し、自分に合った検査項目を選ぶことが大切です。不安がある方は、医療機関に相談をしながら適切な検査を受けるようにしましょう。

セントラルクリニック世田谷では、人間ドックのオプション項目として腫瘍マーカー検査をお選びいただけます。さまざまな検査を組み合わせて全身の疾患を一度で検査できる「総合がんPETドック」など、高精度な検査コースもございますので、東京でがん検査や腫瘍マーカー検査をご希望の方はお気軽にご相談ください。