脳ドックでわかることは?受けるべき人の特徴や費用なども解説

脳の病気といえば、くも膜下出血や脳梗塞、認知症など、重篤なケースを想像する方が多いでしょう。予防する方法があるのであれば、ぜひ実践したいですよね。

近年では、このような脳疾患の早期発見を目的とした「脳ドック」が普及しています。では、脳ドックはどのような人が対象となり、どのような検査が実施されるのでしょうか。

この記事では、脳ドックでわかることや、受けるべき人の特徴、検査内容、費用相場について詳しく解説します。

脳ドックとは?

脳ドックとは、脳に関する疾患の診断や早期発見を目的としておこなわれる専門的な健康診断の一種です。

人間ドックでは全身の健康状態をチェックしますが、脳の状態については必ずしも詳細に検査されるわけではありません。特に脳血管障害や脳腫瘍、認知症などの早期発見には、より専門的な検査が必要とされるため、脳ドックの受診が推奨されます。

脳疾患は発症してからでは完治が難しいものも多く、症状が現れる前の段階で発見することが重要です。たとえば、脳梗塞ができているにも関わらず無症状で経過する「無症候性脳梗塞」や、脳動脈にこぶができる「脳動脈瘤」は自覚症状がないまま進行することがあり、突然の破裂によって重篤な後遺症や命に関わるケースもあります。

定期的に脳ドックを受けることで、これらの脳疾患を未然に防ぎ、早期の段階で適切な処置が可能になるのです。

さらに、脳ドックの検査結果から自身の発症リスクを把握することで、生活習慣を見直し、将来的な脳疾患の発症を防ぐことにもつながります。

特に40歳以上の人や、家族に脳疾患の既往がある人、高血圧症や糖尿病、喫煙習慣がある人などには、一定の間隔での脳ドック受診が勧められます。

脳ドックの検査内容

脳ドックでは、主に頭部のMRI(磁気共鳴画像)検査やMRA(磁気共鳴血管画像)検査がおこなわれます。

MRI検査では、脳の構造を詳しく画像化でき、脳梗塞や脳腫瘍、脳萎縮などの有無や状態を把握することが可能です。また、MRA検査ではMRI装置を用いて脳の血流の状態を調べることが可能で、動脈瘤や狭窄、閉塞といった脳の血管異常の発見に役立ちます。

あわせて、頸動脈の状態を調べるために頸部超音波検査が行われることもあります。頸部超音波検査は、首の両側にある頸動脈の動脈硬化を確認し、脳疾患のリスクを把握するための重要な検査です。

その他にも、軽度認知症(MCI)を評価する検査や、心電図、血圧測定、血液検査などを併せて実施する場合もあります。これにより、脳だけでなく全身の循環器疾患に対するリスク評価も可能になります。

脳ドックで異常が見つかる確率

脳ドックで何らかの異常が見つかる割合は、想像以上に高いことがわかっています。

ある医療機関の報告では、脳ドックの受診者の約60%に何らかの異常所見が認められたというデータがあります。異常所見の内容は、治療の必要がない軽微な変化から、精密検査や治療が必要な重大な所見までさまざまです。

特に、無症候性脳梗塞や脳動脈瘤、脳血管の微小な狭窄などは、放置すると将来的に重大な脳血管障害へとつながるリスクがあります。そのため、自覚症状がない場合でも、こうした異常を早期に把握し、医師と相談のうえで適切な対応を取ることが重要です。

脳ドックは、そのリスクに気づくための大切なきっかけになります。

参考:一般社団法人 日本脳ドック学会ホームページ「脳ドックとは」

脳ドックで検査できる病気

脳ドックでわかることとして、主に以下の脳疾患を検査できることが挙げられます。

- 無症候性脳梗塞

- 脳微小出血

- 脳動脈瘤

- 脳腫瘍

- 頸動脈の狭窄

- アルツハイマー病

それぞれの病態について詳しく見ていきましょう。

無症候性脳梗塞

無症候性脳梗塞とは、脳ドックなどの画像検査で脳梗塞の所見が見つかるにもかかわらず、今までに梗塞巣に相当する症状(麻痺や言語障害など)が現れていない状態を指します。

特に「ラクナ梗塞」と呼ばれる小さな血管が詰まるタイプの脳梗塞で起こりやすく、高齢者の1〜2割に見られるのが特徴です。

無症候性脳梗塞が生じると、将来的に再び脳梗塞を起こすリスクや、認知症の発症リスクが高まることが知られており、予防目的で抗血小板薬を処方するケースもあります。

脳ドックでの早期発見によって、生活習慣の改善や血圧管理などの対策を講じることが重要です。

脳微小出血

脳微小出血は、脳ドックなどのMRI検査で発見される小さな出血痕のことです。

加齢や高血圧症と深く関係しており、血管の脆弱化によって脳内の毛細血管が破れて微小な出血を起こしますが、自覚症状がないことがほとんどです。

しかし、将来的に症候性の脳出血や脳梗塞、認知症のリスクにつながる可能性があるため、見過ごせるものではありません。

予防には血圧のコントロールが重要であり、必要に応じて降圧薬などで適切な治療を受けることが望まれます。

脳動脈瘤

脳動脈瘤は、脳の血管の一部がこぶのように膨らんだ状態を指します。放置しておくと破裂して、くも膜下出血などを起こし致命的となるケースも多いため、早期発見が極めて重要です。

脳動脈瘤は、高血圧症や喫煙、脳血管障害の家族歴がある人にできやすく、30代以降の約3%に認められるという報告もあります。脳ドックではMRI検査やMRA検査で動脈瘤の有無や大きさ、場所などを評価し、破裂リスクが高いと判断された場合は外科的治療(開頭クリッピングやコイル塞栓術など)を検討することになります。

脳腫瘍

脳腫瘍にはさまざまな種類がありますが、脳ドックで発見されやすいのは髄膜腫、神経鞘腫、下垂体腺腫などの良性腫瘍です。

これらは進行が緩やかで症状を伴わないこともあるため、定期的な経過観察で済む場合もあります。

一方で、腫瘍の大きさや位置によっては、頭痛や視力障害、ホルモン分泌の異常などの症状が現れるケースもあるため、脳ドックによって早期に発見しておくことが重要です。治療法には手術や放射線療法、薬物療法などがあり、個々の症例に応じた対応が必要になります。

頸動脈の狭窄

頸動脈の狭窄は、脳へ血液を送る重要な血管である頸動脈が動脈硬化などによって狭くなった状態で、将来的に脳梗塞、心筋梗塞、末梢動脈疾患などのリスクを高めるといわれています。

脳ドックによる頸部超音波検査で、血管内のプラークの有無や狭窄の程度を確認できます。

頸動脈の狭窄は、軽度〜中等度であれば内服薬や生活習慣の改善でリスクを抑えることが可能です。しかし、高度な狭窄や不安定なプラークが見つかった場合には、カテーテル治療や手術(頸動脈内膜剥離術など)を検討する必要があります。

アルツハイマー病

PET-CT検査を実施することで、アルツハイマー病のリスクを診断することも可能です。

アルツハイマー病は、「アミロイドβ」と呼ばれる成分が脳に蓄積することが原因で発症するといわれています。

造影剤を用いたPET-CT検査により、アミロイドβの蓄積有無やその程度を画像化することにより、アルツハイマー病のリスクがわかるのです。

脳ドックの推奨年齢

脳ドックの推奨年齢としては、40歳以上の人が積極的に受けるべきでしょう。厚生労働省の報告によると、脳血管疾患の発症率は40代以降から大きく上昇することが明らかになっています。

しかし、年齢にかかわらず頭痛やめまい、しびれなどの症状がある場合や、家族に脳血管障害の既往がある人などは、40歳未満でも脳ドックの受診を検討することが望ましいとされています。

参考:厚生労働省ホームページ「第5表 脳血管疾患の性・病類・年齢(10歳階級)別粗死亡率(人口10万対)」

脳ドックを受けたほうがいい人

以下のような人は、特に脳ドックを受けるべきとされています。

- 高血圧症や糖尿病がある人

- 親族に脳血管障害や認知症の発症者がいる人

- 喫煙習慣のある人

それぞれについて詳しく解説していきます。

高血圧症や糖尿病がある人

高血圧症や糖尿病は、脳血管障害を引き起こす代表的な危険因子です。

高血圧症で血圧が高い状態が続くと、血管に常に負担がかかり、動脈硬化が進行しやすくなります。これにより、脳の血管が詰まったり破れたりして、脳梗塞や脳出血を起こすリスクが増加します。

糖尿病も同様に、血管を傷つける特徴があるため、脳血管障害のリスクを高める要因です。また、脂質異常症や肥満気味の人も、動脈硬化や血管障害が進みやすく、脳疾患につながる可能性が高くなります。

これらの生活習慣病を抱える人は、定期的に脳ドックを受け、異常の早期発見と予防につなげることが大切です。

親族に脳血管障害や認知症の発症者がいる人

親族に脳血管障害や認知症を発症した人がいる場合、遺伝的な要素や生活環境が似ていることから、自身も同様の病気を発症するリスクが高まるとされています。

特に、両親や兄弟姉妹といった近親者にこのような既往がある場合は注意が必要です。

自分では健康だと思っていても、脳内に異常が隠れているケースもあるため、定期的な脳ドックを通じてリスクを把握しておくことが重要です。

脳ドックの受診によって、必要な生活改善や治療を早期に開始でき、将来的な脳疾患の発症を防ぐことが期待されます。

喫煙習慣のある人

喫煙は、脳血管障害のリスクを高める生活習慣の大きな要因です。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させたり、動脈硬化を進行させたりする作用があり、脳血管障害の発症に深く関与しています。

長年の喫煙習慣がある人は、脳血管にすでに何らかの変化が生じている可能性があります。自覚症状がなくても、脳ドックを通じて血管の状態を把握し、必要に応じて禁煙や治療につなげることが重要です。

脳ドックを受けられない可能性がある人

脳疾患の早期発見やリスク管理に重要な脳ドックですが、以下の人は受けられない可能性があるため注意が必要です。

- 体内に医療機器や金属がある人

- 妊娠もしくは妊娠の可能性がある人

- 刺青(タトゥー)やアートメイクをしている人

- 閉所恐怖症のある人

これらに該当する人は、MRI検査やMRA検査において考えるべきリスクがあります。一つずつ見ていきましょう。

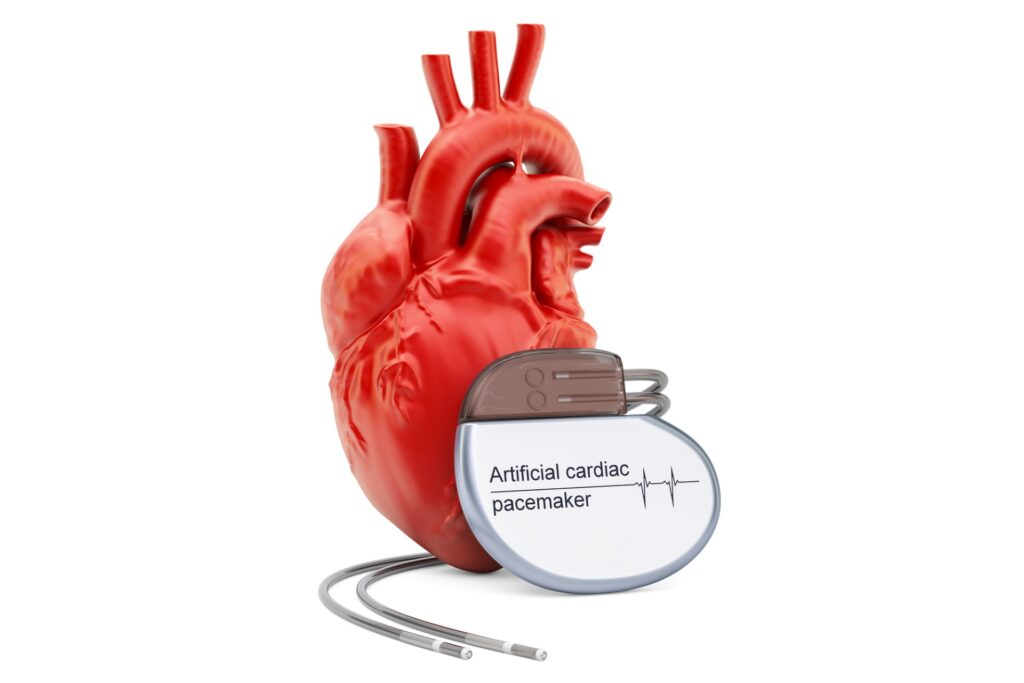

体内に医療機器や金属がある人

心臓のペースメーカーや人工内耳、股関節の人工関節など、体内に医療機器や金属が埋め込まれている場合は、脳ドックにおいて、MRI検査やMRA検査による影響が懸念されます。

これらの検査は強い磁場を使用するため、医療機器の誤作動や金属部分の発熱などの可能性があるためです。

近年ではMRI対応の医療機器も増えており、諸条件や医師の判断で検査が可能な場合もあります。そのため、脳ドックを希望する際は、必ず事前に医師や医療機関に相談し、適切な対応を確認することが必要です。

妊娠もしくは妊娠の可能性がある人

脳ドックのMRI検査で造影剤を使用する場合、妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人は必ず医師に相談し、安全性を確かめながら検査の可否を判断することが重要です。

MRI検査自体は、非放射線検査であり比較的安全とされています。しかし、造影剤を使用する場合は胎児への影響が完全には否定できません。

特に妊娠初期は胎児の器官形成期にあたるため、医師の判断に従うのが好ましいでしょう。

刺青(タトゥー)やアートメイクをしている人

刺青やアートメイクには、使用されたインクの中に金属成分が含まれている場合があります。

脳ドックのMRI検査やMRA検査が必ず禁止されているわけではありませんが、磁場の影響でこれらの金属が加熱される可能性があり、やけどを起こす危険があるとされています。

特にアートメイクは眉やアイラインなど顔周辺に施されていることが多いため、顔や頭部を検査する脳ドックでは注意が必要です。

脳ドックの受診前に刺青やアートメイクの内容を医療機関へ正確に申告し、検査可能か確認してください。

閉所恐怖症のある人

MRI検査では、筒状の狭い装置の中に頭部を固定された状態で、数十分間横たわる必要があります。この環境は、閉所恐怖症のある人にとっては強い不安や恐怖を感じることもあり、途中で検査を中断せざるを得ないケースも考えられます。

医療機関によっては、閉所恐怖症の人向けにオープン型MRI装置を用意している場合もあります。また、必要に応じて軽い抗不安薬を服用して検査を受ける方法もあるため、脳ドック受診の際に不安がある人は事前に医師と相談できると安心でしょう。

脳ドックの費用相場

脳ドックの費用は検査内容によって異なりますが、一般的な相場は2万円~5万円程度です。コース内容がMRI検査やMRA検査のみの場合は比較的安価ですが、認知症検査や動脈硬化の検査などが加わると、3万円以上になることが多くなります。

また、オプションとして脳ドックを付加する場合、上記の金額以外にも基本コースの検査料が必要です。

脳ドックの費用は施設ごとに検査項目や価格が異なるため、事前に確認することが重要です。

まとめ

脳の病気は自覚症状が出にくく、気づいた時には進行しているケースも少なくありません。脳ドックの受診によって、無症候性脳梗塞や脳動脈瘤などの疾患を早期に発見でき、予防や適切な対策につなげることが可能になります。

特に40代以上の人や生活習慣病を抱える人、脳疾患の家族歴がある人、喫煙習慣のある人には積極的な受診が推奨されます。自身の脳の状態を正しく把握し、将来の健康を守る第一歩として、ぜひ一度脳ドックの受診を検討してみましょう。